ドリ車とは? ドリフトにおすすめのベース車7選! ドリフトの始め方から練習方法も解説

- 筆者: MOTA編集部

漫画やアニメで見るような豪快な車の横滑り走行は「ドリフト走行」と呼ばれ、タイヤを滑らせながら車を操る高度なテクニックです。このドリフト走行に特化した車を「ドリ車」と言いますが、全てのがドリフトに適しているわけではありません。

本記事では、ドリフト走行に最適な車種の選び方から、人気の定番ドリ車、手頃な価格で購入可能なドリ車まで7車種を詳しく解説します。さらに、ドリフト競技を始めるための情報や練習方法、練習場所についてもご紹介します。

ドリ車とは? 走行テクニック「ドリフト」とは?

ドリフトとは、後輪もしくは4輪すべてのタイヤを横滑りさせて車体の向きをコーナーの脱出方向にむけ、アクセルを素早く踏むことでカーブを曲がっていく走行テクニックです。

車の動き、タイヤのグリップ、車重のかかり方などに合わせ、細かな操縦が必要になります。

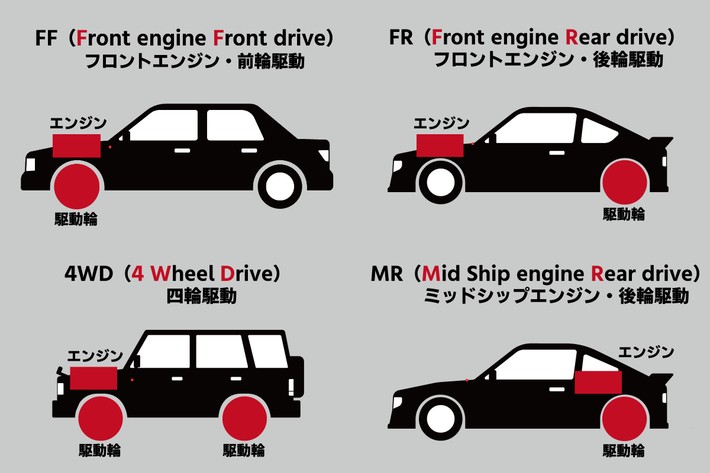

※FF車(前輪駆動車)のドリフトは、FR車(後輪駆動車)、4WD車(四輪駆動車)でのドリフトとは別物の技術です。当記事ではもっともやりやすいFR車のドリフトにスポットを当てます。

ドリフトの魅力

ドリフトは、本来はコーナーを効率よく曲がるためのテクニックのひとつで、鋭角に入り込むことでコーナー出口へのアプローチを早くし、車体を素早く脱出方向へむけるために使われていました。

ラリーなどで使われる技術ですが、わざと車体をスピンさせる豪快さは見ているものを興奮させます。

ドリフトの最大の魅力は、その超非日常的な車の動きです。

ドリフト競技ではドライバーはコーナーのはるか手前から車を滑らせドリフトを開始し、コーナーに切り込みます。強烈なエンジン音をとどろかせながらリアを滑らせ、タイヤから大量の白煙を上げて駆け抜けていきます。

ダイナミックかつアクロバティックなそのアクションは非常に迫力があり、ドライバーのハンドリング技術は芸術的で、観戦者の感性に直接突き刺さるカッコよさがあります。

ちなみに、最初にドリフト走行を技術として確立させたのは、日本人ドライバーの高橋国光氏です。ドリフト走行は日本発祥のモータースポーツで、D1グランプリ(ドリフト走行の技術を競うモータースポーツの選手権)なども開催されるようになりました。

ドリフトの難しさ

ドリフトはステアリングのほか、アクセルやブレーキ、サイドブレーキ、クラッチ操作を同時に行って、タイヤを意図的に滑らせて走るテクニックなので、大変難しい運転技術です。

よく車と会話するといわれますが、今の車の状態はどうなのかを理解しながら、通常の運転では行わない操作スキルを必要とします。

車自体にもドリフト走行がしやすい駆動式や性能などがあるので、それらに対する知識も重要になります。そこで、続いてはドリ車の選び方について解説します。

ドリ車の選び方

ドリ車と呼ばれている車は、ドリフト自体が通常の走行とは異なることから、速さを追求する車とは求められる性能も違ってきます。

特にドリフトしやすいかどうかが、車選びの重要ポイントになります。ポイントは以下の3点です。

・FR車であること

・パワーがあること

・アフターパーツが豊富であること

FR車であること

ドリフトの最初の動作は、後輪をスライドさせることです。それも意図した動きでスライドさせるためには、駆動方式がとても重要になります。

FR車は駆動輪(後輪)と操舵輪(前輪)にわかれており、車両中央から後半部にかけてエンジンなどの重量物がないことから、リアが滑りやすくなるので、ドリフト車として一番のおすすめです。

パワーがあること

ドリフト走行では、後輪を滑らせてコーナーを曲がるため、後輪に路面との摩擦を上回るだけの駆動力(パワー)が必要となります。

アクセルを踏み込むことでエンジンからのパワーを後輪に伝え、タイヤを空転(ホイールスピン)させることで、滑りやすい状態を作り出します。また、アクセルワークによって後輪の滑り具合を調整し、ハンドリングと合わせて車体の向きをコントロールします。

横に滑っている状態から、前輪で必要な方向へと導き、タイヤにパワーを与えて前進させることで、車はドリフト状態から回復します。ハンドルを切れば戻るわけではないため、コーナー脱出後、姿勢をコントロールする意味でもパワーが欠かせません。

アフターパーツが豊富であること

ドリフト走行は、ノーマル車両でも行うことはできますが、本格的に楽しむためには、アフターパーツ(後付けパーツ)の導入や足回りのカスタマイズなどが必要になります。

消耗の大きいタイヤはもちろん、サイドブレーキの強化、4点シートベルト、スポーツステアリング、エアロパーツ、ホイール、サスペンション、スタビライザーなど、挙げたらきりがないほど様々なパーツが必要です。

ドリ車へのカスタマイズやチューニングを手掛ける専門店も多いので、アフターパーツの品ぞろえは充実していると言えます。ただし、型式によっては、つけられないパーツもありますので、注意が必要です。

定番のドリ車おすすめ4選

技術さえあれば、どんな車でもドリフト走行は可能です。しかしドリフト走行に向いた「FR車」「パワーがある」「カスタマイズがしやすい」車種が存在します。

ここではそうした車種の中から、特におすすめの4車種を厳選してご紹介します。

日産 シルビア/180SX

ドリ車といえば日産 シルビア/180SXといわれるほどの人気車です。

シルビアS13以降がドリフトで好まれている理由としては、多少の違いはありますがS13からS15・兄弟車の180SXまで、部品の使い回しがきくからです。

シルビア/180SXは、スペシャリティーカー全盛期の中で比較的コンパクトなボディサイズにパワフルなターボエンジンが搭載され、日産を代表する車となりました。そのため台数も多く、現在でも手に入れやすく、アフターパーツも豊富です。

シルビアの中でもドリ車として人気なのはS13、S14、S15です。

シルビア S13は、コンパクトでありながら走行性能も高く人気でした。

シルビア S14は、ボディサイズやエンジンを拡大し、高い走行性能を誇る名車です。

シルビア S15は、S14で大きくなったボディを小型化し、シルビアとして初めて6速マニュアルが搭載されるなど、よりスポーティさに磨きをかけたモデルでした。

ドリ車にカスタマイズするなら、SR20型のエンジンを搭載したモデルを選びましょう。1991年のマイナーチェンジで全車2.0LのSR20型DOHCになり、それぞれパワーが強化されました。

SR20型エンジンを搭載したS13以降のシルビアか180SXを選んでおけば、まずパーツには困らないでしょう。

トヨタ マークII、チェイサー、クレスタ(100系)

意外かもしれませんが、高級セダンとして販売されていたトヨタ マークII三兄弟(トヨタ マークII、チェイサー、クレスタ)もドリ車として人気があります。

高級セダンでありながらも、実はスポーツカーと同じ設計のバージョンもあるなど、ユーザーの選択肢が多い車でした。そのため、ハイパワーなスポーツセダンとしても人気があり、ドリ車としても選ばれています。

特に注目すべきなのが、1996年から2001年にかけて製造された100系です。この100系から、スポーツモデルはツアラーという名称が与えられました。

中でもチェイサーのツアラーVは人気で、マニュアル車の中古車数が多いことも、現在ドリ車として人気のポイントになっています。

エンジンは1JZ-GTEで、スープラにも搭載されているモデルです。もちろん、ターボ車のエンジンは280馬力でパワーにも魅力があります。

日産 スカイライン(ER34)

日産の名車スカイラインは、もちろんドリ車としても魅力的です。なかでもER34の25GT-t・25GT-X-tがドリ車として人気があります。理由は搭載されているエンジンです。

2.5L直列6気筒ターボエンジン「RB25DET」が搭載されていますが、インタークーラー付きシングルターボによって280馬力を発揮。低回転からのトルクに優れており、扱いやすさではGT-RのRB26DETTより上です。ターボラグも少ない設計で、ドリ車にはぴったりのエンジンといわれます。

4WDのENR34では、アテーサシステム(日産自動車が開発した電子制御の4輪駆動[4WD]システム。後輪駆動をベースに、後輪が横滑りや空転したときに前輪が駆動するシステム)が搭載されているため、前輪の摩耗が激しく、ドリフト向きではありません。

ドリ車としては、アテーサシステムがないER34のほうが向いていることもあり、とても人気です。

トヨタ スープラ(A80)

トヨタのスポーツカーとして大変人気になったのがスープラです。中でも4代目モデルであるA80がドリ車として注目されてきました。

1993年から2002年にかけて製造されたA80は、トヨタ ソアラ(Z30系)と同じシャシーで作られています。A80の全長はさらに短く、重量配分も考えた設計で直6の3.0Lである2JZ系エンジンを搭載。RZシリーズには2JZ-GTEが搭載され、280馬力を発揮しています。

特に最終バージョンはエンジンがVVT-i化されており、トルクが増大しました。これもドリ車としては大事なポイントです。

搭載されている2JZ-GTEは、耐久性の高さでも知られたエンジンで、現在でも一級品の性能を誇ります。1000馬力を超えるようなチューニングができることでも知られており、耐久性の高さを証明してきました。

ドリ車としてハイパワー化を目指すとしても、A80は素晴らしいベース車になります。

比較的安価に購入できるドリ車おすすめ3選

ドリ車として購入する場合、様々なカスタマイズを施していくことになります。カスタマイズ費用がかかるため、高額な車両は購入対象にはなりにくい面があります。

そこで比較的安価で、ドリフトに向いている車種を3つご紹介します。

トヨタ 86/スバル BRZ

トヨタとスバルで共同開発し生まれたトヨタ 86/スバル BRZ(初代)は、ドリ車としても大変人気です。スポーツカーとしても注目を集めましたが、何よりも運転を楽しめるというエンジン性能がユーザーに支持されてきました。

現行モデルのトヨタ GR86やBRZは、エンジンが2.4Lに拡大し、価格も上がっています。しかし、初代の2.0LエンジンのモデルもFR車としてとても人気があり、安価でドリフトを楽しむのにぴったりです。

2.0LのNA(※1)となるとパワー不足を感じるかもしれませんが、アフターパーツが豊富に揃っているため、自分の思い通りの車にカスタマイズできる楽しみがあります。

ターボやスーパーチャージャーなどのエンジンチューニングのアフターパーツが豊富ですから、後からパワーアップも可能です。

86と初代BRZの前期型(※2)は比較的安価になっており、走行距離の少ない車が見つかる可能性もあります。

(※1)NAとは、自然吸気(ナチュラルアスピレーション)の略で、ターボやスーパーチャージャーなどの過給器を使用しないエンジン

(※2)「前期型」は2012年〜2016年のマイナーチェンジまで、「後期型」は2016年のマイナーチェンジ後〜2021年の生産終了まで

トヨタ アルテッツァ

アルテッツァもドリ車としてカスタマイズやチューニングができます。しかし人気が高まらなかったのは、FR車でスポーティな走行性能とセダンボディの実用性を兼ね備えたことでターゲット層が曖昧になってしまったことがあげられます。

ですが、ワンメイクレース(全参加者が同一仕様のエンジンを使用したり、同一仕様のレーシングマシンに搭乗したりして行われるレース)が開かれるなど、走りの性能はハイレベルです。実際にD1グランプリにもエントリーされています。

ポイントはエンジンがNAであること。パワー不足になるのは必至です。そこで選択肢になるのが、210馬力を発生させていた3S-GEエンジンを搭載したモデルです。

強度に優れたエンジンで、世界中のモータースポーツシーンにも使われたのが3S系のエンジンです。アルテッツァは1998年〜2005年まで発売されていたモデルですが、現在でも十分な耐久性を誇ります。

中でもアルテッツアに搭載された3S-GEは最終型ともいえるバージョンで、圧縮比が高められトルクもアップしたエンジンです。ドリ車の入門編としても適しており、アフターパーツも豊富です。

日産 フェアレディZ(Z33)

日産 スカイラインとともに日産の歴史を作ってきたのが、フェアレディZです。日産がスポーツカー開発を縮小していく中でも、スカイラインGT-RとフェアレディZは残されました。それほどの名車です。

中でもドリ車として狙い目になるのは、日産 スカイラインのZ33型です。2002年から2008年まで製造されたモデルで、4回もエンジンのマイナーチェンジが行われたことでも知られています。

ご紹介したほかの車種よりも高価ですが、カスタマイズモデル「380RS」に搭載され、3.8LまでパワーアップしたVQ35HR型は350馬力とビッグパワーです。6速マニュアル搭載車でもあり、ドリフトさせるのにも十分なパワーがあります。

問題があるとしたら、構造的レイアウトです。ステアリング切れ角(ステアリングを最大限に切ったときに、前輪が進行方向に対してどれだけ動いているかを意味する)が小さい設計で、ドリフト車は切れ角を増やすチューニングが定番であるため、アフターパーツなどでの対策は必須です。

水温(エンジン冷却水の温度)と油温(エンジンオイルの温度)が上がりやすい問題も抱えるため、クーリング対策もしないといけません。

アフターパーツは他と比べると多くありませんが、ベース車の性能を考えればそこまで気にならないはずです。値段もほかの車より上がりますが、パワーに関するチューニング費用が下がるため、相対的に安く仕上がる可能性はあります。

ドリフト競技の始め方や練習場所、練習方法

ドリフトは、一般の走行とは違います。車を正面ではなく横滑りさせていく走り方であり、競技です。そのため、ドリフト走行技術を学ぶ前には、覚えて理解しなければいけないことがいくつもあります。

安全なドリフトのための基本

ドリフトにFR車がむいているのは前輪は操舵、後輪が駆動を受け持つからです。コーナリング中、もしくは進入前に後輪を滑らせ、角度がついた状態をアクセルで維持しながら走るのがドリフトの基本です。

操作方法は、コーナーにハイスピードで進入し、サイドブレーキを引きます。後輪の駆動が停止し、いわば車は前のめりになります。この時のFR車は後輪の上には重いものが搭載されていないので、荷重が抜けてグリップ力が減り、車体が遠心力で外側へと滑っていきます。これがドリフト状態に入ったと言えます。

後輪が滑り出したら、コーナーと逆方向にステアリングを切るカウンターステア(コーナリング時に旋回方向と逆の方向にハンドルを切る操作)を当てます。

車が回っている方向と同じ方向にハンドルを切っていると、スピン状態になるからです。カーブを曲がり切った時には、前輪後輪とも脱出方向をむいていますので、アクセルを踏んだままドリフトから復帰します。

FF車と4WD車は「駆動輪」と「操舵輪」がともに前輪にあるため、駆動輪を停止させて後輪を滑らせるのが大変難しいので、「ドリフト初心者」にはおすすめしません。

ドリフトの練習方法とコツ

基本的に、車を運転する際、タイヤと路面の摩擦力を利用してスリップを起こさないスピードで車体をコントロールして走行させています。

路面に対してグリップ力が強いタイヤほど、高速域でも横に流れることなく粘り強いコーナリングができます。一方「ドリフト」は、わざとタイヤを滑らせて方向を変える技術であるため、公道においては通常の運転とは正反対となる危険運転です。

1980年代は、公道の峠などを使ってドリフトの練習をしている人もいました。現在では、安全運転義務違反や騒音運転などさまざまな交通法違反に抵触します。ドリフト走行は、サーキットなど安全な場所で行うようにしましょう。

ドリフトはエビスサーキットや奥伊吹モーターパークなどで練習走行が可能です。また、南千葉サーキット、群馬サイクルスポーツセンターでドリフト経験者向けの練習会が開催されています。初心者には、ドライビングスクールもあります。

練習する上で念頭に置くことは、技術の習得にとにかく時間がかかると理解しておくことです。ドリフト走行のハンドリングやアクセル操作を感覚で理解できるようになり、人馬一体となるにはかなりの努力と時間が必要です。一般道を走るのとはまったく違うスキルの獲得と、経験を積まなければできないことなのです。

以下は、ドリフト走行のスキルについて「初級・中級・上級・クラッチ蹴り」に分けて記載しました。

ドリフトのきっかけ

ドリフト走行をするには、まず後輪を滑らせる「きっかけ」を作ることが重要です。「きっかけ」とは、コーナーを曲がるための「手段」ではなく、ドリフト状態に入るための準備を指します。

例えば、タイヤの性能を超えるスピードでコーナーに進入すると、コントロールを失い後輪が滑り出すことがあります。これはドリフトの「きっかけ」にはなりますが、そのままでは曲がりきれません。コーナーを曲がれる速度まで減速する必要があります。

ドリフトのきっかけのほとんどは、タイヤが性能の限界を超えて、路面との摩擦に負けて滑ることです。

初級:サイドドリフト

サイドドリフトは、サイドブレーキを使ってドリフトのきっかけを作るテクニックです。サイドブレーキは、後輪を滑らせるきっかけ作りに使います。

サイドドリフトを行う際は、進入速度が重要です。「少し速い」と感じるくらいの速度でコーナーに進入します。コーナー進入の手前で軽くブレーキを踏みながら、ハンドルを90度程度切ります。そして、クラッチを切りながら一気にサイドブレーキを引き上げます。

サイドドリフトの操作方法

・準備

右ハンドルを例として説明します。まず、コーナー進入前から左手でサイドブレーキを握っておき、右手でハンドルを操作します。

・荷重移動

軽くブレーキを踏むことで車体が前のめりになり、前輪が路面に押し付けられ、逆にリアが浮き上がります。これでドリフトしやすい状態を作ります。

・カウンターステア

リアが滑り出したと感じたら、すぐにカウンターを当てます。左手はサイドブレーキを操作しているので、右手の力を抜いた後にカウンターを当てます。

・ドリフト開始

リアが完全に滑り出したら、アクセルを踏んでサイドブレーキを戻し、一気にクラッチを繋ぎます。

・立ち上がり

固定した視線の先を見据えたまま、アクセルを踏んでコーナーのアウト側を立ち上がっていきます。

目線は自分が通るコーナーの先を見てください。

また、アクセルを踏み続けるとスピンしてしまう可能性があるため、注意が必要です。

サイドドリフトは、自由自在にコントロールできるようになるまで練習が必要です。

中級:ブレーキングドリフト

ブレーキングドリフトは、ブレーキ操作のみでドリフト状態に持ち込む、中級者向けのテクニックです。

ブレーキを踏むと車体が前のめりになります。これは、車の荷重をフロントに移し、リアの荷重を抜くことで後輪を滑りやすくするテクニックです。しかし、ブレーキは四輪すべてにかかるため、踏みすぎると前輪がロックしたり、アンダーステア(一定の速度で旋回している車が、速度を上げたときに外側に膨らむ現象)が発生して、ハンドルを切り増しても曲がれません。逆にブレーキが弱いとリアの荷重が抜けきらず、滑り出しません。

ブレーキングドリフトの操作方法

・荷重移動

まずは、コースを何周か走り、ブレーキングによる荷重移動を体感しましょう。しっかりブレーキを踏んで減速し、コーナーで荷重がどのように移動するかを感じ取ることが重要です。

・アウト側に振る

コーナー進入時にアウト側に少し車を振ると、リアが滑りやすくなります。これは、リアを外に出しやすくするテクニックです。

・ブレーキ操作

ハンドルを90度程度切り込み、ブレーキを踏みます。ここでのブレーキングが成功の鍵です。「ググッ」と豆腐を踏むようなイメージで、強すぎず弱すぎず、絶妙な力加減でブレーキを踏み込みます。この時点でリアが滑り出せば成功です。

アクセルを踏んでリアを滑らせるのではなく、ブレーキ操作のみで滑らせることがポイントです。

上級:慣性ドリフト

慣性ドリフトは「究極のドリフト」とも呼ばれ、ブレーキやサイドブレーキを使わず、車の慣性を利用してドリフト状態に持ち込むテクニックです。

慣性とは、物体が外から力を加えられない限り、その運動状態を保とうとする性質のことです。惰性(だせい)とも呼ばれます。電車の中の乗客の動きを例に考えてみましょう。電車が動き出すと、立っている人は後ろに倒れそうになり、電車が止まるときには前に倒れそうになります。これは、乗客の体が「静止している状態を保とうとする」慣性を持っているためです。

慣性ドリフトの操作方法

・ハンドルを切る

車が走っている状態で、ハンドルを右に切るとします。ゆっくり走っているときは普通に曲がりますが、速度が速い場合にハンドルを切ると、前輪はハンドルを切った方向に曲がります。後輪も前輪に続いて曲がろうとしますが、同時に「直進状態を保とうとする」慣性力が働きます。

・ドリフト状態への移行

通常は後輪のグリップ力が勝るか、前輪が先にアウト側に膨らんで滑ってしまいます。しかし、上手に前輪をグリップさせながらイン側に寄せると、後輪はグリップを失い、ドリフト状態になります。

つまり、前輪の曲がる力を大きくすることで、直進しようとする後輪の慣性を利用し、自然にドリフト状態に持ち込むことができるのです。これが慣性ドリフトです。

クラッチ蹴り

クラッチ蹴りはとても高度なドリフトのテクニックです。アクセルを踏んだままクラッチを切り、エンジンの回転を上げて再度クラッチを一気に繋ぎ、ホイールスピン(駆動輪が空転する現象)を起こして滑らせる方法です。クラッチを蹴り飛ばすような操作になるため、クラッチ蹴りと呼ばれるようになりました。

意図的にホイールスピンを起こさせるため、車に対するダメージを発生させます。エンジン回転数に対する理解、トランスミッションとギア比なども理解しておかないと、壊しかねません。簡単にできそうですが、リスクの高い方法です。

まとめ

ドリフトする車を見るだけで感性が強く刺激されます。それを自分で体感できれば、そのエキサイティングな運転に魅了されることは間違いありません。ですが、車は自分の思いのまま動くとは限りません。通常走行していても、思ってもみない動きにヒヤッとすることがあります。

ドリフト走行は、意図的に通常運転であるグリップ走行の真逆の運転をして楽しみます。ドリフトの楽しさもさることながら、危険な運転であることも踏まえて、多くの知識を学んだうえでたゆまぬ努力も必要です。

初心者がドリフト走行をやってみたいと思った時には、FR車を選び、車種の性質や性能を見極めることが必須条件になりますので、車選びに対する知識は特に重要です。この記事を参考にしていただき、自分にあった車を見つけてください。

あわせて読む

記事で紹介した商品を購入した場合、売上の一部が株式会社MOTAに還元されることがあります。

商品価格に変動がある場合、または登録ミスなどの理由により情報が異なる場合があります。最新の価格や商品詳細などについては、各ECサイトや販売店、メーカーサイトなどでご確認ください。

愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!

-

一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?

これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。

-

一括査定は本当に高く売れるの?

これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。