【サンプルあり】車庫証明の取り方・書き方を徹底解説|申請方法から必要書類・取得に必要な4つのステップも紹介

- 筆者: MOTA編集部

車を購入する際に必ず必要になるのが車庫証明。揃える書類も複数あり、自分で申請するのは一見大変そうですが、書き方のポイントさえ押さえれば、初めてでも意外と簡単に申請できます。自分で申請すれば代行費用の節約ができ、なにより自分で進めることで車購入のワクワク感もより高まるもの。挑戦してみたい方は、この記事を参考にしてください。

目次[開く][閉じる]

>>>車庫証明の住所変更や代行サービスに関する記事はこちら

車庫証明書とは車両の保管場所を証明する書類で、車を所有するために必要

自動車を購入すると、最初に自分の車として、主に保管する場所を登録しなければなりません。その登録に必要なのが車庫証明です。正式名称は自動車保管場所証明書といいますが、大抵は車庫証明・車庫証明書という名前で呼ばれています。

新車でも中古車でも車庫証明は必要

自動車を自分の車として登録するのに必要な書類なので、新車でも中古車でも必要です。

また車両を購入した時だけでなく、車の所有者を変更した際、住所や所在地などを変更した際にも車庫証明の申請は必要になります。

地域によっては取得不要な場合も

地域によっては、車庫証明が必要ない場合もあります。自治体によって車庫証明なしでも車の所有ができるので、自動車の購入を決めたら、一度自治体のホームページなどで確認してみましょう。

車庫証明が不要な自治体の例

東京都西多摩郡檜原村、東京都青ヶ島村、東京都小笠原村、神奈川県愛甲郡清川村、埼玉県秩父郡東秩父村...など

車庫証明は自力で取れる!自力取得で代行費用を節約しよう

車庫証明の取得は、自動車販売店などで代行してくれるのが一般的です。しかし、代行してもらうと代行費用が別にかかってしまいます。

車庫証明は自力で取得することができ、そんなに難しい手続きではありません。唯一難点なのは、警察署の窓口に行く必要があるため、平日に時間を確保する必要がある点です。

車庫証明書の取るための4つの手順

一見難しそうな車庫証明ですが、1つずつ手順を追って行えばそれほど難しくありません。

ここからは、車庫証明を取得するために必要な手順を、以下4つに分けてご紹介します。

1:警察署で車庫証明書に必要な申請書類一式をもらう

車庫証明を取るための必要書類一式は、車庫のある場所を管轄する警察署でもらうことができます。警察署以外では、自動車販売店でもらえる場合もあるので、車購入手続きの際に相談してみましょう。

また、最近では警察署のホームページなどからダウンロードで入手することも可能です。管轄する警察署によって書式が異なる場合があるので、念のため、必ず自分の車庫を管轄する警察署のホームページからダウンロードしたものを利用してください。

2:申請書類の記入と提出

車庫証明申請書類を入手したら、書類に必要事項を記入します。

必要な書類は車庫が自己所有か賃貸かによって異なるので、自分の状況に合った書類を準備しましょう。

共通で必要な書類は、「自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)」と「保管場所の所在図・配置図」です。

そして、車庫が自己所有の場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、マンションの敷地内を含め賃貸の場合は「保管場所使用承諾証明書」に必要事項を記入し、駐車場の所有者または管理者にも記入してもらいます。

3:警察署に行って車庫証明を申請する

自分が登録する車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請をします。この時は印鑑を持参しましょう。また料金が必要になるので、忘れないようにしてください。

申請が終わると、納入通知書兼領収書がもらえます。これは後から必要になるので、無くさないように保管しておきましょう。

警察署で申請できる時間(東京都の場合)は、午前8時30分~午後4時30分までです。休日は、土日祝日と年末年始です。昼休み等は人がいない場合もあるので、事前に確認してから行きましょう。

申請が終わっても、その日のうちに車庫証明がもらえるわけではありません。3日~7日ほどかかります。車を購入するギリギリに申請すると、購入の段取りが思うように進まない場合があるので、時間に余裕をもって申請しましょう。

4:3~7日後、再び警察署に行き書類の交付を受ける

申請日から3日から7日後、再び警察署に行きます。この時、先ほど触れた納入通知書兼領収書を見せ、手数料(後述)を支払う必要があります。

これらを完了すると、下記3点の書類が交付され、これで一連の車庫証明取得のプロセスは完了です。

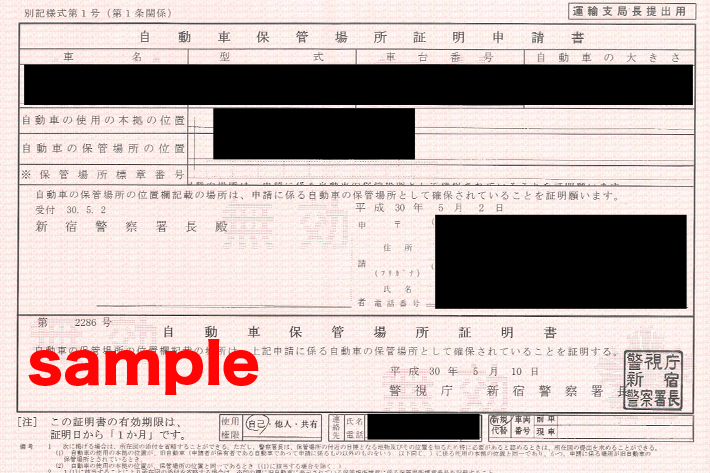

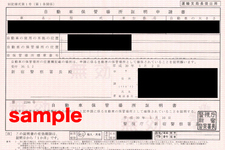

【必須】車庫証明書申請書類の書き方(サンプル付)

車庫証明申請書類の書き方を項目ごとに詳しく説明します。

車庫証明申請書類は、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」の2枚複写の書類です。ダウンロードなどで入手して、複写でない場合は、同じ内容ですがそれぞれ記入して提出しなければなりません。

中古車や個人売買で車検証のコピーを入手が可能であれば、事前に入手し記入することでスムーズに車庫証明を用意することができます。

1:車名

車検証2段目左側の、「車名」欄に書かれた、トヨタ、ホンダなどのメーカー名を記入します。

パッソ、シビックなどの具体的な車種名ではない点に注意が必要です。

2:型式

型式とは車種を表す品番のようなもので、車検証左側4段目の「型式」欄と同じ内容を記載します。

3:車体番号

車体番号とは、自動車1台ずつに割り振られた固有の番号で、車検証左側3段目に記載されています。

新車購入で車体番号が不明の場合は空欄で提出し、交付の際に後から記入することも可能です。

4:自動車の大きさ

車検証中央上から3段目に記載されている「長さ」「幅」「高さ」を記入します。

新車などで不明な場合は、販売店に確認しましょう。

5:自動車の使用の本拠の位置

使用者の自宅住所を記入します。

原則的には住民票のある住所となりますが、単身赴任等の場合は、居住していることを証明する書類(公共料金の領収書等)を添付することで、住民票以外の住所でも申請可能です。

6:自動車の保管場所の位置

駐車場として使用する場所の住所を記入します。

保管場所は、「自動車の使用の本拠の位置」から2km以内でなければなりません。

7:保管場所標章番号

買い替えや増車、または使用の本拠地と保管場所に変更がない場合、既に発行されている保管場所標章番号を記入することで、所在図の記載(添付)を省略することができます。

8:申請者

申請日と併せて、自動車所有者の住所、氏名、電話番号を記入します。

また「警察署長」の前側に管轄する警察署名の記入もしておきましょう。

9:使用権原/連絡先

車庫の所有者と連絡先を記入します。

10:新規/代替

今回申請する車庫が新規に申請する車庫なのか、現在所有している車と入れ替えて申請する車庫なのかを記載します。

入れ替えの場合は、「前車」の欄に現在所有している車のナンバーを記入しましょう。

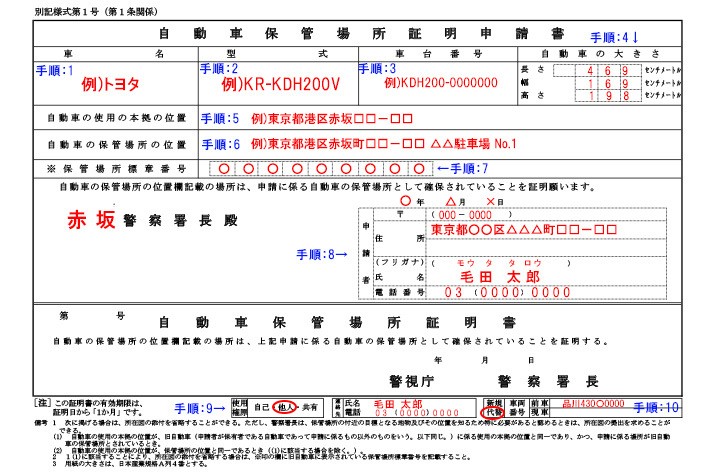

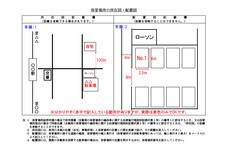

【必須】保管場所の所在図・配置図の書き方(サンプル付)

次に「保管場所の所在図・配置図」の書き方を解説します。

図を書かなければならないので、人によってはこの書類が一番煩わしく感じるかも知れません。

この図に従って調査員の方が確認に来るので、出来るだけ正確に記入するようにしましょう。

1:所在図記載欄

「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」両方の位置関係が分かるように地図を記入します。また、自宅と車庫を直線で結び、その距離を記入してください。

地図は手書きでも構いませんが、インターネットから印刷して必要なサイズに切り貼りすると簡単に作成できるのでおすすめです。

所在図は既に車庫証明を取得している申請者の旧自動車と、本拠、保管場所位置が同一の場合は記入を省略できます。

所在図を省略する場合は、「自動車保管場所証明申請書」の「保管場所標章番号」欄に旧自動車に交付されている番号を記載してください。

2:配置図記載欄

車庫の詳細図を作成します。

必要な情報は、車庫が接する道路の幅、車庫の幅と奥行きです。

また、集合駐車場などの場合は、どの場所が車庫なのかを明記し、番号も記載する必要があります。

調査員の方が、どの場所が保管場所になるのか分かるように書くことが重要です。

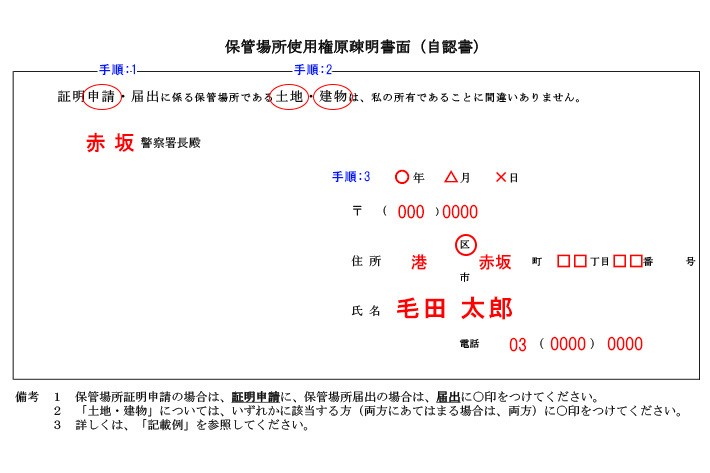

【自分で駐車場持っている方向け】自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方(サンプル付)

持ち家の駐車場など、車庫の所有者が、車庫証明を申請する本人である場合に必要なのが自認書です。

賃貸駐車場や、マンションの集合駐車場等の場合は、「【車庫を借りている方向け】保管場所使用承諾証明書の書き方(サンプル付)」をご覧ください。

ここでは、「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」に書き方について解説します。

1:証明申請・届け出

小型車、普通自動車は「証明申請」、軽自動車は「届け出」に◯をつけてください。

2:土地・建物

今回申請する車庫について、土地または建物の当てはまる方(両方の場合は両方)に◯をつけてください。

3:日付、住所等

車庫所有者の、住所、氏名、電話番号と日付を記入します。

「警察署長」の前に、管轄の警察署名も忘れずに記入しましょう。

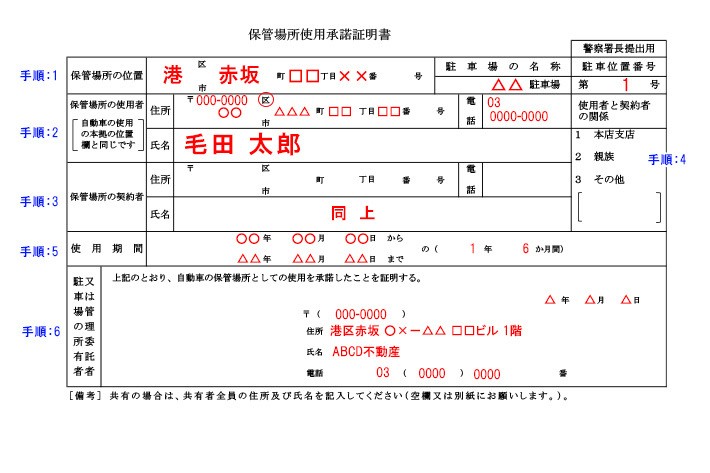

【車庫を借りている方向け】保管場所使用承諾証明書の書き方(サンプル付)

車庫証明で申請する保管場所が賃貸駐車場などの場合に提出が必要なのが、「保管場所使用承諾証明書」です。

車庫の所有者もしくは管理者に記入してもらう欄もあるので、早めに用意しましょう。

また、賃貸駐車場によっては、記入料金が発生する場合もあります。

1:保管場所の位置・駐車場の名称・駐車位置番号

車庫証明を申請する保管場所の住所、駐車場名、駐車位置番号を記入します。

2:保管場所の使用者

使用者の住所、氏名、電話番号を記入します。

「自動車保管場所証明申請書」の「自動車の使用の本拠の位置」と同じ内容です。

3:保管場所の契約者

保管場所の契約を結んでいるのが、保管場所の使用者と異なる場合に記入します。同一の場合は、「同上」で構いません。

4:使用者と契約者の関係

車庫の使用者と契約者が異なる場合は、該当の箇所に◯をつけます。

5:使用期間

車庫の契約期間を記入します。車庫の契約書を確認して記入しましょう。

ほとんどの場合、契約書のままの記載で問題ありませんが、使用期間は最低でも1ヶ月以上は必要です。(自治体によっては3ヶ月のところもあります。)

6:駐車場の所有者又は管理委託者

この欄は、車庫の所有者の署名が必要です。

管理会社によってはその場で書いてもらえない場合もあるので、日程に余裕をもって依頼しておきましょう。

車庫証明取得で交付される書類

車庫証明が受理されると、下記3つの書類が交付されます。

・車庫証明書(自動車保管場所証明書)

・保管場所標章番号通知書

・保管場所標章(ステッカー)

以上で車庫証明申請は終了です。

車庫証明申請は、自動車を購入する前に行い、交付された車庫証明書は、運輸局に提出します。

車庫証明所得にかかる費用・手数料

最後に、車庫証明所得の際に必要な費用について解説します。

まず、申請時に必要な費用が2,100円です。また書類の交付時に、標章交付手数料として500円がかかります。この金額は地域により微妙に上下するので、余裕を持って準備をしておくのをおすすめします。

また地域によっては、現金支払いではなく、収入証紙を購入するところもあります。

>>>車庫証明の住所変更や代行サービスに関する記事はこちら

記事で紹介した商品を購入した場合、売上の一部が株式会社MOTAに還元されることがあります。

商品価格に変動がある場合、または登録ミスなどの理由により情報が異なる場合があります。最新の価格や商品詳細などについては、各ECサイトや販売店、メーカーサイトなどでご確認ください。

愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!

-

一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?

これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。

-

一括査定は本当に高く売れるの?

これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。