日産とDeNAが”完全自動運転車”で異色のコラボ|彼らがタッグを組む理由とは

- 筆者: 桃田 健史

- カメラマン:桃田 健史・NISSAN・オートックワン編集部

ヨコハマで噂を呼ぶ『謎のリーフ』がついにその本性を明かす

「最近、奇妙なリーフが横浜市内を走っている」。

ハマっ子の間で、そんな噂が飛び交っていた。

その本性は「Easy Ride」(イージーライド)。日産がDeNAと組む次世代ビジネスの第一号で、無人運転車両による新しい交通サービスを実証試験するというものだ。

時計の針を少し戻すと、両社は2017年1月、劇的な婚約発表を行った。自動運転、EV、コネクテッドカーの3つの技術領域と、シェアリングなど新しい自動車ビジネスの領域との融合を目指す「日産インテリジェントモビリティ」構想の幕開けだった。

その11ヶ月後の12月5日、両社による完全自動運転実証試験の「Easy Ride」が、専用のウェブサイトを立ち上げるという形で表面化した。それを受けて、実証試験に参加する一般ユーザーの公募が始まった。

■関連記事:

・日産、無人運転の新交通サービス”Easy Ride”の実証実験開始!モニターを一般募集

日産広報部によると、これまで約1600人の応募があったが、より正確な実証データを得るために年齢層や男女別などの割合を日産とDeNAが考慮して、最終的には300組(1組はひとり、またはふたり)が決定したという。

フェーズ1としての実証試験期間は、2018年3月5日から18日までの19日間。日産グローバル本社を起点に赤レンガ倉庫まで、みなとみらい地区周辺の約4.5kmのルートを走りる。停車位置としては、パシフィコ横浜前、けいゆう病院前、ワールドポーターズ前、そして日産グローバル本社前の合計4ヶ所となる。

自動運転車「Easy Ride」に乗ってハンバーガーを食べに行く

日産とDeNAは2018年2月23日金曜日の午後1時から、両社役員らが出席して日産グローバル本社で「Easy Ride」実施に関する記者会見を行った。

それに先立ち週の半ばには、一部のメディアやジャーナリスト向けに「Easy Ride」の体験試乗会が行われている。筆者は2月21日水曜日午後1時半過ぎ、同業の自動車関連ジャーナリストと共に、実験車両のリーフの後席に乗る機会を得た。

実際に行った体験は、次の通りだ。

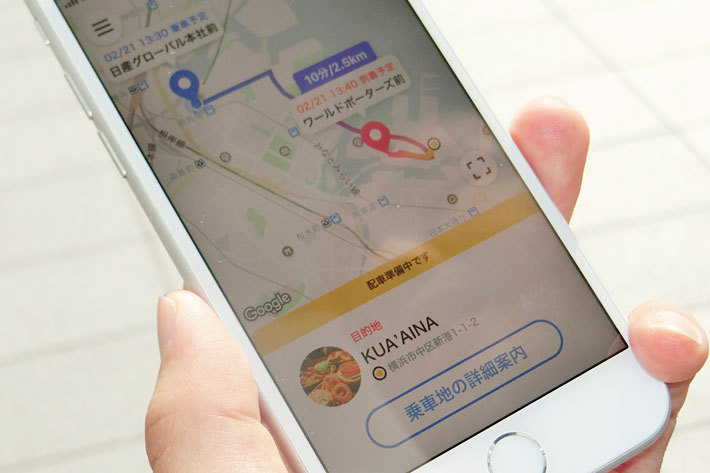

まず、日産グローバル本社の1階の車寄せで、日産が用意したスマートフォンの「Easy Ride」専用アプリを立ち上げた。画面上には「何しに行く?」との表示。そこで、「ハンバーガーが食べたい」と発話すると、音声認識によって人気のハワイアンハンバーガーショップ「KUA’AINA(クア・アイナ)」の横浜赤レンガ店を検索。「ここに行く」との表示をタッチすると、乗降地が選択され、日産グローバル本社からワールドポーターズ前までの所要時間と距離が提示された。

次に、乗車日時を選択。その時点で午後1時28分だったので、午後1時30分にセットした。すると予約確定、そして予約結果確認の画面が出て予約は完了。

1時30分、我々の目の前に「Easy Ride」対応のリーフが到着した。すると、ドアロックの解除依頼の通知がスマホに届いた。スマホ画面でスライドタッチ操作を行ってドアロックが解除。これは、予約の当事者であることの証明となる。

乗車すると、後席中央のタブレットに「シートベルトを締めましたか?」の文字が表示されると同時に、音声案内も流れた。今回、走行の安全を確保するため、運転席には日産のエンジニア、また助手席には日産 広報部の人間が同乗している。

しばらくすると、車両は自動でスタート。日産グローバル本社の敷地を出て公道を走行。途中、何度か交差点を右折する状況でも完全自動運転で走行を続けた。車両の動きにぎこちなさはまったく感じなかった。

また走行中、車載タブレットからは観光案内などが提示され、各種情報や割引クーポンがスマホに転送される仕組みになっていた。

走行時間は約10分間、目的地のワールドポーターズ前に無事到着して降車。ここからの帰路は、日産が準備したエルグランドで日産グローバル本社に戻った。

着々と進化を遂げていた日産の完全自動運転車

今回の実証試験では、初代日産リーフをベースとした自動運転車を使用している。日産の自動運転実験車といえば、2017年11月の東京モーターショー開催の後、一部のジャーナリストにインフィニティQ50(スカイラインハイブリッド)をベースとした車両の同乗試乗を実施している。その際は、お台場周辺の一般道路から首都高速までも完全自動運転を行った。

■関連記事:

・「技術の日産」は健在? 現在の世界一と先端企業も認める日産”自動運転技術”の実力とは

・トランプ訪日でGPSが狂った!? まさかの理由で自動運転の問題点が浮き彫りに

「Easy Ride」の担当エンジニアによると、自動運転のアルゴリズムやセンサー機能などは、先のスカイラインハイブリッドのベース車とほぼ同じだが、正確には搭載センサーの数などが若干違うという。今回は、カメラがフロントガラスの内型、ルーフの左右、左右ミラー、車体の後部などに合計13個、レーザースキャナー(通称ライダー)が前後パンパーに3個ずつで合計6個、そしてミリ波レーダーが車体前方に1個装着されている。

こうした自動運転の技術領域は、日産が専門で行うのは当然のことだ。

日産は車両の研究・開発・実証を担当、ではDeNAは何をするのか!?

では、DeNAはいったい何をしているのか?

今回使用したアプリを日産と共同開発しただけではなく、シェアリングサービスの全般について独自のアイディアを日産と共に具現化していくという。なんだかとても抽象的な表現で分かりにくいと思う。

しかし、現実的に、自動運転EVによるシェアリングサービスで「どうやって利益を上げるのか?」という議論は、日産など自動車メーカーがこれまで長きに渡り続けてきた新車型車を開発してディーラーで販売する、といった旧来型ビジネスを起点には発想することは難しい。

仮に数年後、自ら自動車を「所有」する人の比率が一気に減少し、ライドシェアリング、カーシェアリング、レンタカー、個人間の自動車の貸し借りなどの「共有」することが社会の主流になった場合、自動車メーカーは既存のビジネスモデルを大幅に修正しなければならない。

そうした「所有から共有」へとのシフトについて、ほんの数年前までは「まさか、そこまで一気に社会情勢が変わることはないはず」と考えていた人が自動車産業界の主流だった。しかし、最近はジャーマン3(ダイムラー・BMW・VWグループ)を筆頭に、トヨタも2018年1月の米CES(コンシューマ・エレクトロ二クス・ショー)で自動運転ライドシェアリングEVの「e-パレット コンセプト」を発表するなど、自動車産業界の「所有から共有」へのシフトに対する準備が表面化してきた。「Easy Ride」も、こうした世界的な動きを受けて、日産とDeNAが「自動車産業にとっての道への挑戦」を行うものなのだ。

「Easy Ride」は2020年代の早期に実用化を目指す予定だ。それまでに様々な地域で実証試験を段階的に行う予定で、車両としてはリーフ以外に、商用車のe-NV200バネットも使用する計画を立てている。

[Text:桃田 健史/Photo:桃田 健史・NISSAN・オートックワン編集部]

愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!

-

一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?

これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。

-

一括査定は本当に高く売れるの?

これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。