マツダ RX-7│“ロータリー”それは魂を震わすピュアスポーツモデル

- 筆者: 藤島 知子

- カメラマン:小林 岳夫・マツダ株式会社

スポーツカーは誰もが憧れを抱く存在だった

日本の自動車メーカーが生み出すスポーツカーが圧倒的な存在感を見せつけたのが、1970年代後半から1990年代。もうすでに20年以上前の話になってしまったが、スープラにMR2、フェアレディZ、シルビア、NSXにインテグラ、シビックのタイプR、GT-R、ランエボにインプレッサなど、各社自慢の技術を採り入れたモデルたちがキラキラと輝きを放った時代だった。

こうしたモデルの開発は、日本のモータリゼーションが発展していく波に乗り、80年代のバブルに昇りつめる頃には絶頂期を迎えた。魅力的なスポーツモデルを送り出すことは、各メーカーの技術や思想を示す手段であり、ブランドを築くために必要とされていた。スポーツカーがひと握りのユーザーにしか受け容れられていない現代と比べると、この頃のスポーツカーは誰もが憧れを抱く存在だったし、手に入れたいと願っていた。つまり、社会的な背景は今とは随分違っていたのだ。

>>初代、FC、FD、歴代RX-7をさらにチェック(画像87枚)

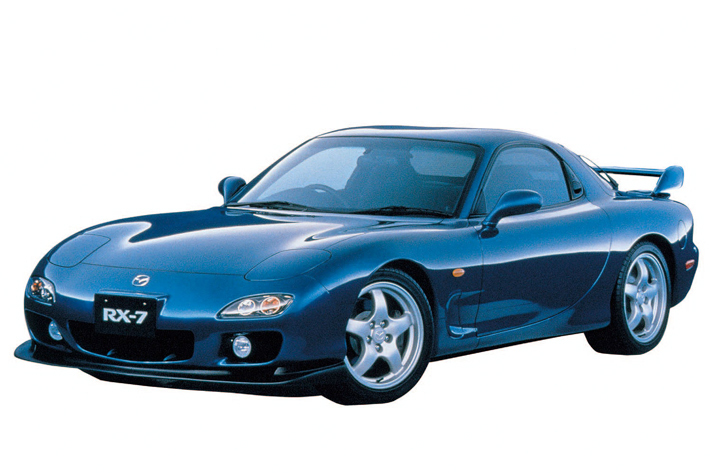

免許取得半年・20代半ばにして、新車のFDを購入!

そんなスポーツカー黄金期に、ひときわユニークな存在に映ったのが、マツダが生み出したロータリースポーツ「RX-7」。初代モデル(SA22C型)が1978年にデビューして、80年代半ばまで販売された後、2代目モデルが直線的な面をカタマリで描いてみせたFC3S型として登場。1991年に流れるようなスタイルに生まれ変わった3代目(FD3S型)は、最後のマイナーチェンジモデルを2000年に販売したのを最後に姿を消していった。ちなみに、私が所有していたのはその最終型で、「最後のロータリー・ターボを手に入れなくては!」と、ディーラーに駆け込んだことは、懐かしい思い出になっている。

当時の私は、免許を取得してわずか半年の初心者ドライバー。20代半ばにして、380万円もする新車を購入したことは、勇気が必要な行動だったように見えるかも知れない。でも、私の目には、それだけRX-7は手を伸ばしてみたいと思えるほど魅力的な存在に映っていたし、絶対に手に入れたいと思った。スポーツカーのポテンシャルを発揮できるほどのドラテクは持ち併せていなかったけど、RX-7は存在そのものが崇高で、メカニズムのことがよく分かっていなかった私でも、そのカリスマ性に吸い寄せられていった。

現代のクルマと対極の、ある意味の覚悟を強いられる「儚(はかな)さ」が最大の魅力だった

カーデザインは走行性能に安全性、居住空間をはじめとする実用性を確保しながら、見る人の心を惹くスタイリングを両立させなければならず、まさに、「キング・オブ・インダストリアル・デザイン」と呼ぶものに相応しい。その点、3代目RX-7はストイックなクルマづくりを身体一杯に表現してみせたモデルだった。

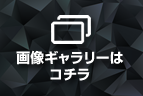

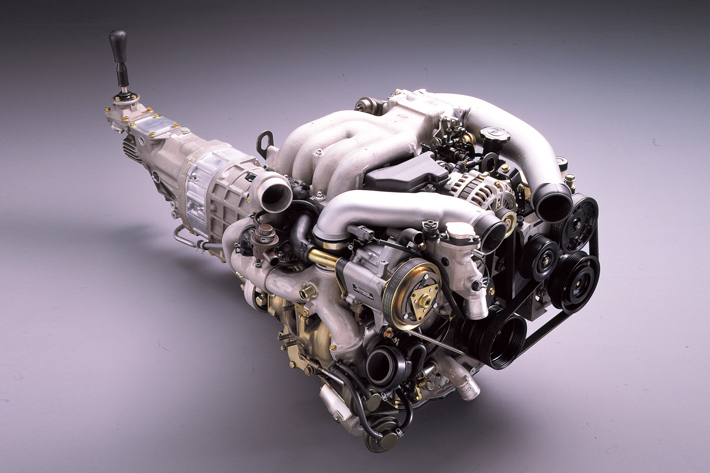

他のスポーツモデルと一線を画していたのが、地面に這うように低く、流麗な抑揚で描かれたボンネットのフォルム。心臓部には13B型と呼ばれるコンパクトな設計のロータリー・ターボエンジンが組み込まれている。グレードごとに出力が異なる仕様が用意されていて、私が選んだのは「TYPE R」と呼ばれる上位モデルで、5速MTと組み合わされていた。

エンジンは低回転のトルクが薄く、クラッチはそこそこの重たさだったが、巧く回転を合わせてクラッチを繋いでいかないとエンストさせてしまうこともしばしば。着座位置は低く、リトラクタブル・ヘッドライトを点灯すれば、ボンネットの上の張り出しが目に留まるので、車幅感覚を掴むことができた。ただ、取り付けられていたスポーツシートに座面を上げる調整機構がなく、男性よりも小柄な私の座高では、運転席から望む直接視界は決して良いものとは言えなかった。

運転席と助手席の間をT字に貫くセンタークラスターを垣根として、腰を落とし込んで座るコックピット。足を浅く投げ出してペダルの操作を行う運転姿勢は、常にスポーツカーに乗っていることを意識させるもので、ゆっくりと流しているだけでも特別な気持ちに浸らせてくれた。

燃費性能は悪く、実用燃費は4km/L程度しか走らず、エンジンオイルが減るので、1000km走ったらオイルを1リットル注ぎ足すという状況。そのおかげで、整備の専門的な知識はないにしても、エンジンルームが身近なものに思えたのは、何だか嬉しかった。

そんな風に、現代のクルマでは当たり前となっている、便利で燃費がよくて、乗りやすいクルマたちと対極にあるRX-7だったが、ロータリーエンジンを搭載したユニークなメカニズムと機能性が形として現れた美しい佇まい。向き合うことが簡単ではなく、ある意味の覚悟を強いられる「儚(はかな)さ」がこのクルマが私の心を捉えた最大の理由だったのかも知れない。

魂を震わすピュアスポーツモデルの登場を切望

まさに、マツダの魂ともいえるロータリーエンジン。現代のニーズを鑑みて採算を考えると、このクラスのスポーツカーを世に送り出すことは、とても難しい時代になってしまっている。

マツダはロータリーエンジンの登場から50年が経過し、初代RX-7が登場してから、2018年でちょうど40周年を迎える局面を迎えたが、エントリーモデルのロードスターとは存在意義が異なる、魂を震わすピュアスポーツモデルの登場を切望しているのは、私だけではないハズだ。

マツダだけに限らない話ではるが、こうした時代だけに、保守的なモデルだけでなく、「スポーツカーを手にしてみたい」と思える流れを作り出して欲しい。

[レポート:藤島 知子/Photo:小林 岳夫・マツダ株式会社]

■トヨタ AE86トレノが神格化されるワケとは?|現役ハチロク乗りの”ハチロク”語り ACT1

■マツダがロータリーエンジンを2019年に復活決定!まずはRE×電動化から

■トヨタがロータリーエンジン採用決定! マツダとの連携が驚きの形で表面化

愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!

-

一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?

これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。

-

一括査定は本当に高く売れるの?

これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。