このままでは日本の自動車メーカーは“生き残れない”!?トヨタも日産も?(1/2)

- 筆者: 桃田 健史

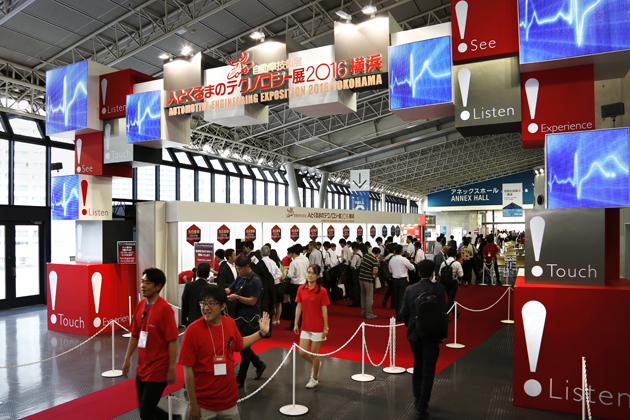

自動車技術のプロが全国から集結

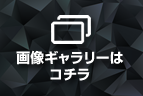

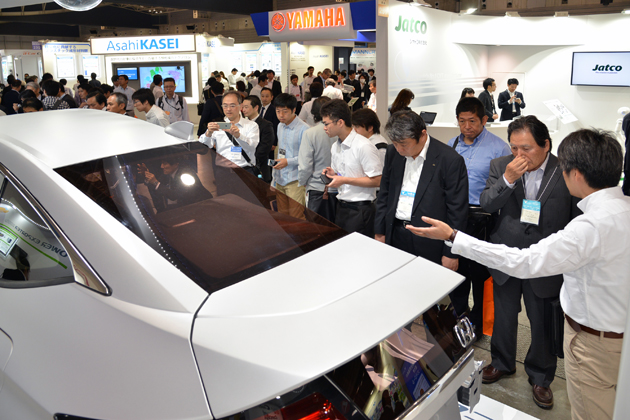

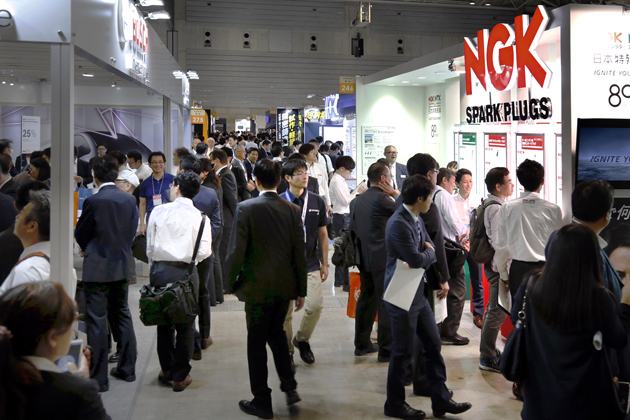

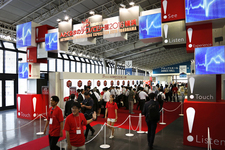

クルマに関する学術会である「日本自動車技術会」。その年次総会である春季大会が例年通り、5月末にパシフィコ横浜で行われた。会議棟での学術講演会に加えて、自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展」も開催された。

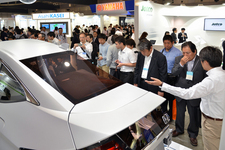

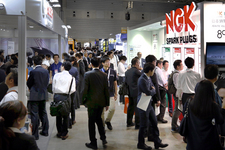

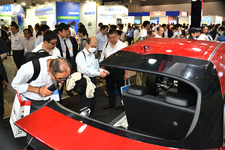

展示会場内には、トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、三菱、スズキ、ダイハツ、いすゞ、ふそうなど、自動車メーカー各社が、ハイブリッド車、燃料電池車、そして自動運転車に関する技術を紹介。大手サプライヤーでは、デンソー、ボッシュ、コンチネンタルなどが、自動運転に係る各種のセンサーなどを出展した。

一般ユーザー向けの「モーターショー」と比較すると、展示パネルの内容が“プロ向き”で材料や電子技術に関する計算式などが並ぶ。

そうしたなか、開催初日となる25日の午後、会議センターメインホールで行われたフォーラムが、実に興味深い内容だった。

題目は「2050年の社会情勢を見据えた交通システムと自動車用動力システムへの提言」。

なんだか屁理屈が多そうで、面倒くさくて分かりにくそうなイメージだが、「これからのクルマ」を俯瞰するには最適な場だと感じた。

自動車における“将来”は「次の次」が精一杯

同フォーラムは、EVの基礎研究で高名な早稲田大学・大聖泰弘教授の基調「2030年から2050年に向けた自動車技術の方向性」から始まった。これは、自動車技術会のなかにある「将来自動車動力システム委員会」での議論をとりまとめたものだ。

具体的な講演内容では、CO2削減が主体となった。なぜなら、2015年10月に国連で協議されて参加各国が約束した「パリ協定」で「2050年に先進国は温暖化効果ガスを現状から80%削減し、全体として50%削減を目指すこと」で合意したからだ。

こうした国際協議の場で、将来の一つの目安として「2050年」が使われているので、自動車技術会としても「2050年を念頭に置いた議論」を考えてきた。ところが、実際には「まあ、考えたとしても2030年くらいまでで精一杯だ」という声が現役エンジニアの本音だ。

クルマのフルモデルチェンジは平均で6年。2016年現在から2030年までの14年間で、2回のフルモデルチェンジがある計算だ。エンジニアとしては、新型車で「次の次」までのイメージは沸くが、2050年の「次の次の次の次」を連想することは事実上、不可能だ。

そのため、大聖教授の講演でも、国が打ち出している燃料電池車の導入ロードマップなどで具体性があるのは2030年頃まで。2030~2050年については、かなりざっくりしたイメージの話だった。

日本国内全体での電源構成でも、再生可能エネルギー、火力(石油、石炭、LNG)、そして原子力の構成目標でも、2030年度には具体的な数値が提示されたが、2050年は「?」マークが目立った。

愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!

-

一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?

これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。

-

一括査定は本当に高く売れるの?

これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。